はじめに

最近よく耳にするのですが、私が主に活動しているFF14では、「学級会」と呼ばれる現象が頻繁に発生します。学級会とは、本来の建設的な対話とは異なり、ある事柄に対して白か黒かという二元論的な議論が繰り広げられる場のようです。

もともと、世の中は白黒はっきりするものではなく、むしろグレーゾーンやグラデーションが大部分を占めています。しかし、二元論に陥ると、「これが正しい」「あれは間違い」というように、物事を明確な基準で分けようとする傾向が強くなります。システム的なロジックで調整するのが理想ですが、二元論では単に「善」か「悪」かのような固定的な概念で判断されがちです。これは、立場を分け、分断を招く構図としては非常に効果的ですが(悪い意味で)、これは新しい考え方が否定されやすく、イノベーションを阻害する風潮を生み出してしまいます。

表面的には「正しさ」が絶対視され、他の視点やアプローチが受け入れられなくなるため、事態が深刻化すると「老害的な文化」が形成されてしまいます。過去の経験や慣習に固執し、新しいアイデアや変化に強く抵抗するようになり、最終的には「昔の方が良かった」というノスタルジーが蔓延してしまうのです。

FF14は、もともとプレイヤーが自分のプレイスタイルを自由にカスタマイズできる点を大きな魅力としています。HUDやUIのカスタマイズはその代表例であり、自己管理能力の高いプレイヤーにとっては非常に適した環境が整っていると言えるでしょう。しかし、この自由度の高さが悩みの種になることもあります。自分のプレイスタイルを確立できていないと、最初からつまずいてしまうことがあるのです。その結果、学級会的な二元論に巻き込まれ、周囲の意見に振り回されて自分のスタイルが定まらなくなることも少なくありません。したがって、FF14では、自分のプレイスタイルをしっかりと定義することが非常に重要だと考えられます。

ええ、私ですか?私は根っからのユーザーイベント好きですよ。ないコンテンツは自分で作ってしまいますから…。

さて、1記事書けそうなくらい前置きが長くなりました。今回取り上げる2024年の旅行は、四国に3度も足を運ぶという謎の行程を経て、東京へ戻り、その後伊豆大島へ向かうという、かなりイレギュラーなもの(私にとってはレギュラーです)でした。いわゆる「限界旅行」の類いです。このクレイジーツアー「Ferry Mobility Rally 2024 ~3300km Endurance Challenge ~」の4日目の記録を、以下にご紹介します。

注意

※価格やダイヤ、使用車両などは変更されている可能性があるため、完全に同じルートを辿るのは難しいかもしれません。参考にされる場合は、事前に詳細な計画を立てることをお勧めします。

四国のヴィランズ 完 ~名古屋へ~ 15.7km

はい、4日目です。今日は帰路につくのみなので、比較的贅沢な移動手段は避け、質素に帰りたいと思います。基本的には、大部分を高速バスを利用する予定です。大阪から夜行バスで帰るのが最も楽で費用も抑えられるのですが、今回は都内で一泊してから帰宅するため、東京を経由しようと思います。

「何が『フェリーで行かない?』だ、こちとらフェリー(私の名前)だぞ。」

そういうわけで、「Ferry on Ferry」でホテル代わりのフェリーを東予港から大阪南港まで利用し、「チェックアウト」したら、大トロ(大阪メトロ)に乗り換えて梅田へ向かいます。残念ながら平日の朝なので、通勤ラッシュに巻き込まれることになり、特筆すべき取れ高がありません。まずは名古屋を目指すべく梅田へ向かい、そこでピンク色の高速バスに乗り換えます。梅田に着くと、私の疲労を具現化したかのような、くまさんのオブジェが見えてきます。

泣く子も黙る「ピンクのあんちくしょう」 172km

ここは梅田スカイビルです。高所恐怖症の人間の尊厳を脅かすかのような忌まわしい構造です。高速バスの乗り場は1階にあります。

時は少し遡りますが、かつてツアーバスとして登場し、その後高速バスの革命児として独自の地位を築いた「ピンクのあんちくしょう」こと、WILLER EXPRESS。随分前に京都丹後鉄道の運営も始めたそうですが、せっかく鉄道会社を手に入れたのですから、「丹鉄バス」という名称にして、鉄道系バス事業者としてのブランドを確立すれば良いのに…と思うのは私だけでしょうか?

WILLER EXPRESSは、内部の事情は分かりませんが、大手従来型の高速バス事業者と遜色のないサービスと輸送品質を提供しています。その特徴は、やはり機能的なシートにあります。スマートさと快適さを追求した独自のシートは、WILLER EXPRESSの大きな魅力です。梅田のバスターミナルには、歴代のシートが展示されています。

バスが出発する前に、自動販売機で飲み物を買っておきたいのですが、車内にトイレがないため、購入した飲み物は後半の休憩まで我慢することにします。今回乗車するバスは、WILLERの標準的なシートを搭載しています。フードも付いているので、特に女性の方は寝顔を気にせず安心して眠ることができるでしょう。このような細やかな配慮が、WILLER EXPRESSの人気に繋がっているのだと思います。プロダクトの研究にも役立ちそうです。

バスには、公共マナーに対する意識にやや多様性を感じるユーザー数人と一般客、そして私を含む数人のオタクが乗車しており、歴戦のハイウェイパイロットのステアリングにより、名古屋に向けてゆっくりと車を進めはじめました。

滋賀県から三重県を経由して、バスは名古屋に到着します。途中の土山SAで休憩を取り、SAでニコチンを補給し、事前に購入しておいたコーヒーを飲みます。

今回の旅行では特に宣伝するつもりはありませんが、SNSでよく見かける「ベースなんとか」のパンをいくつか購入して試してみました。FF14で表現するなら、リアル『賢人パン』ですね。定期購入はしませんが、日持ちと栄養成分がよく、限界旅行には非常に役立ちました。ただそれだけです。

昼食へ ~名古屋名物かぶりつき電車~ 68km

バスは名古屋に到着しましたが、名古屋といえばひつまぶしが有名です。しかし、ひつまぶしは地元でも美味しいものが食べられますし、実は前回の旅行で食べたので、今回はパスすることにします。代わりに、東海地方の名産品を食べることにします。なぜか、財布の中にたまたま名鉄の株主優待券があったので、名鉄電車に乗り換え、豊橋駅まで向かいます。

見てください、この名鉄名古屋駅のDJブース。上下線で1日およそ1000本の案内放送をさばく放送所です。いかにも名鉄らしさが垣間見えます。全般的に東西ともに「赤い電車」はニーズを人海戦術でアプローチする傾向があるような気がします。今回の乗車車両は、展望席付きのパノラマスーパーです。ええ、一番良い席です。ロマンスカーよりか非常に容易に最前方の座席が予約できます。沿線のオンボード展望を楽しみながら豊橋を目指します。車掌さんは、指定席の購入確認のために私のスマホの画面を見ます。スマホの画面が指定席券というのはたしかに楽です。某Rさん、利便性とはこういうものなのですよ…

前面展望を堪能しつつ、日本全国を支配する鉄道ブランドへの不満を思い起こしながら、豊橋駅に到着しました。残念ながら、この先はその鉄道ブランドを利用することになります。他に選択肢がないですからね。

~申し訳程度の新幹線~ 36.5km

豊橋駅から、新幹線に1区間だけ乗車します。スモールA編成でした。このまま新幹線で東京まで行くこともできますが、まずは浜松で下車します。まだ昼食を食べていないので…。もし、ここで人気店などで行列で食事に時間がかかり、予定が大幅に遅れる場合は、「ひかり」に飛び乗って都内まで行くことも考えています。遅れてしまえば、「望み」も「のぞみ」もないですからね…。しかし、東海道新幹線の路盤のバラストの仕上げは、非常に精度が高いですね。RB26専門の有名チューナーが仕上げたかのような安定感があります。乗り心地は最高でした。

げんこつハンバーグの炭焼きレストラン「さわやか」

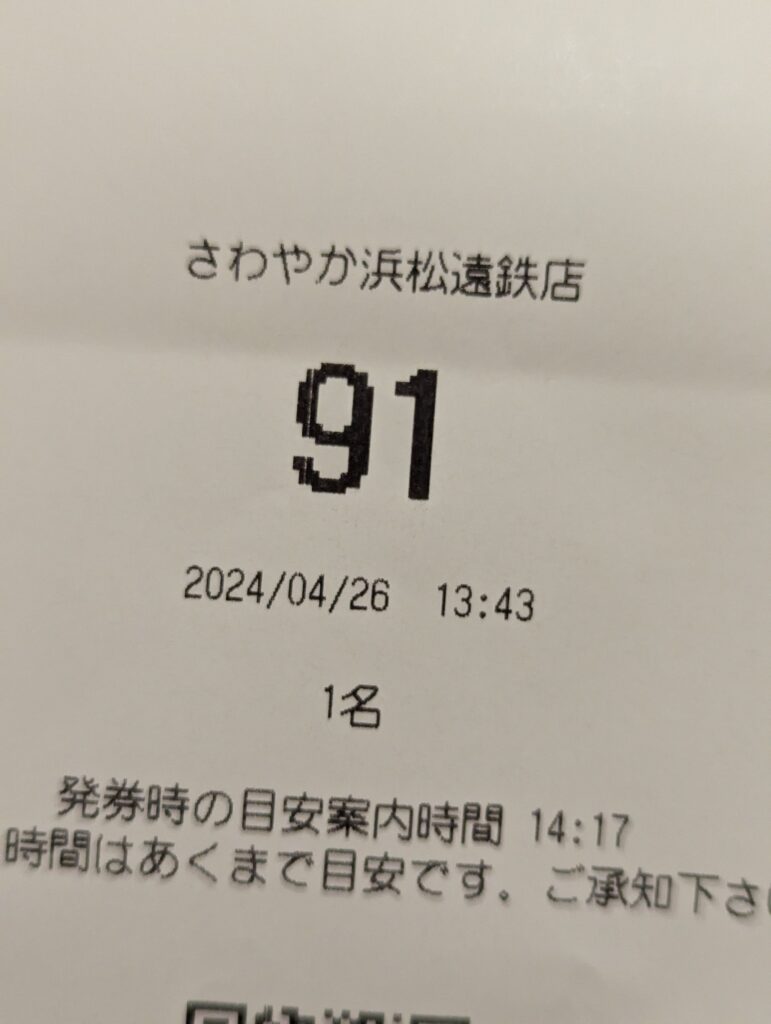

浜松駅に到着したのは13時過ぎ。次に乗る高速バスの出発時刻は16時。約3時間の空き時間があります。ここで選択肢に挙がる飲食店は、東海地方・静岡が誇る、偉大なるファミリーレストラン「さわやか」です。さわやかの前では、3時間などほんのわずかな時間に過ぎません。店舗に到着しましたが、果たして時間内にハンバーグにありつけるのでしょうか?

さわやかで食事をするということは、1日がかりのイベントを体験するようなものです。さわやかでの待ち時間は、まるで人間ドックや繁盛している精神科の待合室のように腰を据えて臨むものです。ですので3時間の時間というのは標高2000mクラスの山にハイキング装備で登るような無謀なものなのです。それでも、さわやかのハンバーグの魅力は、なぜか食べたことのない人の脳裏にも焼き付いており、全国から多くの人がその味を求めてやってくるのです。

さわやかというレストランは、実は関東に近い静岡東部の方が待ち時間が長く、静岡西部の方が比較的短いという傾向があります。そのため、今回は浜松を選択しました。もっとも、ロードサイド店の方が待ち時間は短いのですが、今回は公共交通機関を利用しているため、私はそそくさと遠鉄百貨店に吸い込まれました。

まず、発券機で整理券を受け取りますが、なんとこの時点で待ち時間は約30分。ええ、奇跡です。店員さんによると、この空き具合は年間でも数えるほどしかないそうで、店員さん曰く先週末は7時間待ちだったそうです。つまり、真冬の荒れ狂う日本海が、たまたま穏やかだったくらいの奇跡です(真冬の日本海が穏やかになることは実はそう珍しくありませんが、あくまで比喩的な表現です)。

座席に通されると、繁盛店のスタッフは動きが機敏で、キレが良いです。システム的なオペレーションの洗練さを考察したくなります。そうしてついにハンバーグとご対面。一口食べると、やはり静岡…いや、さわやかに立ち寄って良かったと思える味でした。私はグルメに関する知識が乏しいため、最も伝わりやすい言葉で表現したいと思います。「おいしい」と…。

限界旅行の90分の空白は大きい…

もし間に合わなかったら、新幹線「ひかり」で東京へ行くという代替案も消え、予定通り次の便に乗れそうです。残された時間は1時間半もあります。浜松は工業都市というイメージが強く、大阪や松山のような大規模な観光地は見当たりません。しかし、限界旅行における1時間半の空白は、工場の生産ラインで2〜3日間の設備トラブルが発生した時と同じくらい大きな空白です。計画してなんぼの私ですから、即座に新たな予定を組み込むのは難しく、非常に都合が悪いのです。とはいえ、浜松は大きな地方都市なので、お店はたくさんあります。そこで、ビックカメラに立ち寄り、適当に何か買い物をすることにします。

ビックカメラが観光地かと言うと、ほとんどの人が否定すると思いますが、私の地元、福島県にはビックカメラブランドの店舗がなく、ヨドバシ、コジマ、ヤマダ、ケーズが主流です。そのため、買い物ついでに、興味本位で店内を見てみることにします。実は、私は以前家電量販店で営業の仕事をしていたことがあるのです。

いざ東京「都内」散策へ 246km

さて、営業経験者ですが家電量販店の事情を説明するスキルも知識もないので、そろそろバスに乗り込みます。今回は、京王バスを利用します。京王系のバスに乗る機会はあまりないので、貴重な体験です。バスが走り始めると、かつて北越急行の車内で流れていたチャイムが聞こえてきました。このサウンドは、色々な場所で使われているのですね。

これから、東名高速道路をひたすら走り、渋谷を目指すわけですが、ハイウェイパイロットの運転が非常に模範的で素晴らしいです。走行車線を基本としつつも、遅い車と速い車をスムーズに処理していく様子は、まさにプロの技です。速度域は大きく異なりますが、SuperGTに例えるなら、GT300クラスの61号車、R&D SPORTのような安定した走行です。R&D SPORTの車は、上位クラスのGT500のドライバーからも「安心して追い抜ける車」として評価されることが多いのです。大型二種免許を持っていても、ここまで運転が上手いドライバーはそう多くはないでしょう。バスの運転は、属人的な要素が大きいため、運転手の個性が良く表れます。安心して身を任せられる運転でした。

バスが神奈川県に入ると、途端に速度が落ち始めました。いわゆる渋滞というやつです。この後乗る予定の、ホテル…もとい、船の出発時刻に間に合うか心配になってきました。もう、「ホテル」を「船」と呼ぶのはやめましょう。

Zipファイルとタイムリミット 10.9km

はっきり言います。次は、さるびあ丸に乗って、「都内」の伊豆大島へ向かいます。このまま帰宅するのは面白みに欠けるので、少しだけ「都内」を散策することにします。伊豆大島も23区ではありませんが、しっかり「都内」ですから…。ちなみに私の基準では気軽にチケットを買える交通機関で24時間で往復できる東京都の地域を「都内」と定義しています。

乗り換えの余裕時間は10分を切っていましたが、なんとか渋谷に到着しました。今回の旅行では、これまでほぼ完璧なスケジュールで移動できていましたが、ここではじめて遅延が発生し、さらに沿線で人身事故まで発生しました。東海道線で人身事故が発生し、南北を貫く系統の列車が山手線のみで運行されています。通常であれば、銀座線経由で行けば問題ないのですが、今回は多くの人が同じルートを選ぶと予想されるため、非常に混雑すると思われます。ここでもニュータイプの勘が働き、逆張りとして山手線のホームへ向かわせます。とはいえ、朝の通勤ラッシュ並みの混雑で体が押しつぶされそうになり、フェリーがフェリー.zipになりながら、なんとか浜松町駅に到着しました。

さるびあ丸 ~都心から伊豆諸島へ~ 124.9km

マストが見えてきたらそこは竹芝桟橋です。見てください、このさるびあ丸。模型で解説しますが船尾のスクリューが直列に2枚もある豪華な構成です。主機からの動力を取り出したメインのスクリューと、その後方に電気推進のスクリューがあります。スタンスラスタの機能を電気推進ポッドで賄っているそうです。このような特殊な構成は、フェリーでは新日本海フェリーくらいしか見られません。速力はそれほど速くありませんが、事実上の二重反転スクリューのおかげで、高効率と、波の高い伊豆諸島の港内(大体外洋むき出し)での高い操縦性を実現しています。まるで、一食で船好きに必要な栄養素をすべて摂取できるような、魅力的な船です。乗ってみな、飛ぶぞ…

とりあえず、船の出発時刻には間に合いましたが、私が想定していた「余裕時間」を大幅に下回っており、かなりひやひやしました。東海汽船の竹芝客船ターミナルは、車両の航送がない代わりに、乗客が非常に多いです。この日は4月下旬。さるびあ丸は、例年この時期には数回しか運航しません。ドック入り期間や、おがさわら丸の代船としての運航、小学校の貸し切り運航などで、春はあまり運航しないのです。そのため、限られた機会に比較的安価に乗れる便となると、多くの人が利用することは容易に想像できます。案の定、船内は満漢全席ならぬ、全席満席状態でした。

今回利用したのは、1等の雑魚寝席です。夜行フェリーで雑魚寝をするのは初めてなので、実績解除のために、やや高めの1等を選びました。雑魚寝とはいえ、各ブースにコインロッカーとコンセントが設置されており、毛布と簡易マットレスも用意されています。

九州航路や北海道航路では、最下等として標準的な設備ですが、割高感は否めません。この航路は、他の航路と比べて旅客需要が比較的高いのですが、東海汽船には車両航送ができるカーフェリーがありません。そのため、貨物と車両航送で利益を上げることができず、その分を旅客運賃に転嫁する必要があります。また、カーフェリーを運航するには港の規模がやや小さいという背景もあります。伊豆大島なら可能性も少しはありますが、その先の寄港地は港の規模が小さすぎて、カーフェリーの運航には適していません。そのため、旅客運賃で会社を支えなければならないのです。このような事情があるので、高いとは思っても、ぼったくりだとは思っていません。

さるびあ丸は伊豆大島に向けて出航しますが、船内は非常に騒がしいです。これは、他の航路ではまず見られない光景です。外部デッキは、陽キャ300人(推定)の中にオタクのおじさん(私)が1人ポツンと立っているような状況で、ノリがクラブに非常に近いのです。とはいえ私は、もともとクラブに通っていた陰キャのおじさん(意味不明ですね…)、正確には陽キャと陰キャのハイブリッドタイプですが、根っからのオタクタイプの人にとっては、少しハードな環境かもしれません。

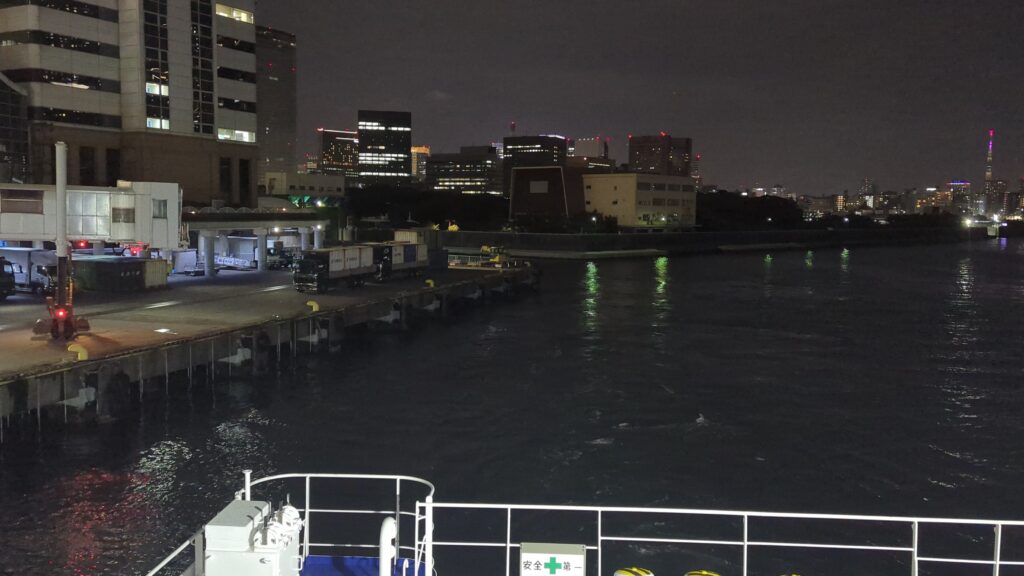

外部デッキは青い光で照らされています。昔行った都内のクラブのトイレ個室が青色の照明だったのを思い出しました。静脈が見えないようにするための配慮だったそうですが(詳細は伏せます)、全く関係ないのですが、陽キャが多い客層とクラブを思い出し、「ああ、こんなのあったな…」と思い出しました。

東京港と羽田空港の夜景を見たら、寝ることにします。やはり皆考えることは同じようで、羽田空港を通過する頃には人が少なくなっていきました。

ソースは確認していないのですが、さるびあ丸の先代の船には、「席なし乗船券」というものがあり、これは座席定員よりも、法令で認められている乗船可能人数(要は、救命具の数)の方が多いというものでした。その場合、座席定員を超えても乗船できるため、「そこら辺で適当に寝ておいてください」という状態になります。客室設備としては、「レジャーシート」が1枚渡されるだけです。邪魔にならない場所で、自由に寝てくださいという乗船券です。コロナ禍を経て、現在もそのような運用が残っているのかは確認できませんでしたが、今回は見る限り、座席定員までの乗船で済ませたようです。

船内の様子は人が多くて撮影しにくいため、「クイーン・エリザベス」の写真を載せておきます。この乗船後、とある大手交通系YouTuber(席なし乗船券に関する動画で最も有名な方です)が北米まで乗船したことも、記憶に新しいです。

それでも、2等の雑魚寝室で寝るのは嫌なのか、外部デッキで毛布を1〜2枚借りてきて寝ている若者も見かけました。若さっていいですね。無茶ができるお年頃ですからね。

それはそうと、まだお風呂に入っていないので、ここでシャワーを浴びておきます。このさるびあ丸には、お風呂がありません。有料のシャワーを利用します。利用時間は確か3分間です。3分のタイムリミットは確かに余裕が少なく、まるで寝台特急サンライズのようです。しかし回数制限はないので待ち客さえいなければ複数回の利用自体は可能だった記憶があります。伊豆大島下船の場合、夏などでなければ、伊豆大島で下船後、元町港近くの温泉を利用するのがおすすめです。やはり最後の1分は水行にして、体を冷やします。この火照った体を冷ますのに、真夜中にパートナーと通話しても良いのですが、ここは雑魚寝の客室ですし、パブリックスペースでは湾岸ミッドナイトならぬ漫談ミッドナイトになってしまいます。さらにデッキでは風の音しか聞こえません。諦めて、すぐに寝ます。おやすみなさい…。